本記事では、行政書士と司法書士の違いについて、業務範囲、資格取得の難易度、活躍する分野の3つの観点から、具体例を交えて解説します。

以下の内容をカバー

- 行政書士と司法書士の業務内容と違い

- 資格試験の特徴と難易度の比較

- 活躍する業界やキャリアパスの違い

行政書士と司法書士、どちらの資格を取得するか迷っている方、または各士業に依頼を検討している方向けです。行政書士と司法書士の違いを明確に理解し、自身のキャリア選択や依頼先の決定が自信をもって行えるようなれば幸いです。

目次

行政書士と司法書士の業務内容の違いについて

行政書士と司法書士は、どちらも法律に関わる専門国家資格ですが、その業務内容は明確に異なります。端的に言えば、行政書士は主に行政機関への手続きを、司法書士は主に法務局や裁判所への手続きを専門としています。

以下に、それぞれの主な業務内容と違いをまとめました。

行政書士の主な業務内容

行政書士は「街の法律家」とも呼ばれ、国民と行政のパイプ役として、官公署(役所、警察署、保健所など)に提出する書類の作成や申請代理、相談業務を行います。

その範囲は非常に広く、取り扱える書類は1万種類を超えるとも言われています。

- 許認可申請:

- 建設業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物処理業許可など、事業を行うために必要な許認可の申請手続き代理

- 外国人の在留資格認定・変更・更新、永住許可、帰化申請手続き

- 権利義務に関する書類作成:

- 契約書(売買、賃貸借、金銭消費貸借など)の作成

- 内容証明郵便の作成

- 遺言書作成支援(自筆証書遺言、公正証書遺言の起案など)

- 遺産分割協議書の作成

- 事実証明に関する書類作成:

- 定款作成(株式会社、合同会社など) ※登記申請は司法書士

- 議事録(株主総会、取締役会など)の作成

- 会計帳簿の作成(税務申告は税理士)

- その他:

- 自動車登録、車庫証明申請

- 法人設立に関する手続き(定款作成、許認可取得など。設立登記は司法書士と連携)

- 行政不服申立て手続きの代理(特定行政書士のみ)

行政書士の特徴をまとめると、下記のようになります。

- 行政手続きの専門家: 官公署への許認可申請など、行政とのやり取りが中心です。

- 取り扱い範囲の広さ: 幅広い分野の書類作成や手続きに関与します。

- 予防法務: 契約書作成などを通じて、将来の紛争を未然に防ぐ役割も担います。

司法書士の主な業務内容

司法書士は国民の権利を保全し、取引の安全を図るため、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成や申請代理、相談業務を行います。

特に不動産登記や商業登記といった登記業務が中心的です。

- 不動産登記:

- 不動産の売買、相続、贈与、抵当権設定・抹消などに伴う所有権移転登記や担保権設定登記の手続き代理

- 商業・法人登記:

- 会社設立登記

- 役員変更、本店移転、増資などの変更登記手続き代理

- 裁判所関連業務:

- 訴状、答弁書、準備書面など、裁判所に提出する書類の作成

- 簡易裁判所における訴訟代理(認定司法書士のみ、訴額140万円以下の場合)

- 支払督促、少額訴訟手続きの代理

- 自己破産、個人再生などの申立書類作成

- 成年後見に関する申立書類作成、成年後見人としての業務

- 供託手続き:

- その他:

- 相続放棄申述書の作成

- 遺言執行者としての業務

- 企業法務(契約書チェック、株主総会指導など)

司法書士の特徴をまとめると、下記のようになります。

- 登記の専門家: 不動産や会社の権利関係を公示する登記手続きが主な業務です。

- 裁判所手続きのサポート: 裁判所に提出する書類作成や、一定範囲での訴訟代理を行います。

- 権利保全: 登記を通じて、国民の財産権を保全する役割を担います。

LEGALSTAGE

司法書士の仕事内容8つと業務のリアル|司法書士資格取得の魅力についても解説 | LEGALSTAGE

司法書士という資格は、一度は聞いたことがあるかもしれません。 しかし、様々な国家資格、例えば、弁護士や行政書士など似たような名前の資格が多数あります。司法書士の…

行政書士と司法書士の主な違い(まとめ)

| 行政書士 | 司法書士 |

|---|

| 主な提出先 | 官公署(役所、警察署、保健所など) | 法務局、裁判所、検察庁 |

|---|

| 主な業務 | 許認可申請、権利義務・事実証明に関する書類作成、行政手続き代理 | 不動産登記、商業登記、裁判所提出書類作成、供託手続き、簡易裁判所での訴訟代理(認定司法書士) |

|---|

| 独占業務の例 | 各種営業許可申請、在留資格申請、自動車登録 | 不動産登記申請代理、商業登記申請代理 |

|---|

| 紛争解決 | 原則として不可(ADR業務を行う場合を除く) | 簡易裁判所での訴訟代理(認定司法書士)、裁判所提出書類作成による紛争解決支援 |

|---|

行政書士と司法書士は、業務内容が異なるため、互いに連携して業務を進めることも多くあります。例えば、会社設立の場合、行政書士が事業に必要な許認可の取得や定款作成を行い、司法書士が設立登記を行うといったケースです。

また、相続手続きにおいても、行政書士が遺産分割協議書を作成し、その後の不動産の名義変更(相続登記)を司法書士が行うことがあります。

行政書士と司法書士の資格取得難易度の違いについて

行政書士試験と司法書士試験は、どちらも法律系の国家資格であり、合格のためには相応の学習が必要ですが、一般的に司法書士試験の方が行政書士試験よりも難易度はかなり高いとされています。

| 行政書士 | 司法書士 |

|---|

| 合格率 | 約10%~15% | 約3%~5% |

|---|

| 学習時間目安 | 約600~1000時間 | 約3000時間以上 |

|---|

| 試験科目 | 行政法中心、基礎法学、一般知識等を含む | 不動産登記法・商業登記法が中心、民事訴訟法等も含む、科目数が多い、より深い法律知識 |

|---|

| 特徴 | 幅広い行政手続きに関する法律知識を問う | 登記実務に関する詳細な知識・能力、記述式問題の比重が高い |

|---|

| 総合的難易度 | 難関資格の一つ | 最難関資格の一つ |

|---|

合格率の違い

行政書士試験

近年の合格率ですが、一般財団法人行政書士試験研究センターが公表しているデータによると、行政書士試験の合格率は概ね10%前後で推移しています。

| 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|

| 令和6年度 | 59,832 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 令和5年度 | 59,460 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和4年度 | 60,479 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年度 | 61,869 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 令和2年度 | 54,847 | 41,681 | 4,470 | 10.72% |

| 令和元年度 | 52,386 | 39,821 | 4,571 | 11.48% |

| 平成30年度 | 50,926 | 39,105 | 4,968 | 12.70% |

| 平成29年度 | 52,214 | 40,449 | 6,360 | 15.72% |

| 平成28年度 | 53,456 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 平成27年度 | 56,965 | 44,366 | 5,820 | 13.12% |

最近10年間における行政書士試験結果の推移このように、合格率は毎年多少の変動はありますが、10%を少し超えるあたりで安定していると言えます。これは、10人受験してたとしても、合格できるのは1〜2人程度ということを示しており、決して易しい試験ではないことがうかがえます。

合格率に影響を与える可能性のある要因

- 試験問題の難易度: 年度によって試験問題の難易度にばらつきがあり、これが合格率の変動に影響していると考えられます。実際に、過去には問題の難易度により補正的措置が講じられた年度もある。

- 受験者層の変化: 「とりあえず受験する」という層が減り、しっかりと準備をして臨む受験者の割合が増えている可能性も指摘

- 法改正や社会情勢: 試験科目に関連する法改正や、行政書士の業務に関連する社会的な出来事(例えば、過去には行政書士を題材としたドラマの放送が受験者数に影響した例も見られました)も、長期的に見ると受験者数や試験内容に影響を与える可能性がある。

司法書士試験

司法書士試験の合格率について、法務省が公表しているデータによると、司法書士試験の合格率は近年概ね5%前後で推移しています。

はい、承知いたしました。司法書士試験の過去10年分の合格率に関するデータを、法務省の公表情報や関連情報を元にまとめました。

| 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(対受験者数) |

|---|

| 令和6年度 | 16,837人 | 13,960人 | 737人 | 5.3% (約5.27%) |

|---|

| 令和5年度 | 16,133人 | 13,372人 | 695人 | 5.2% (約5.19%) |

|---|

| 令和4年度 | 15,693人 | 12,727人 | 660人 | 5.2% (約5.18%) |

|---|

| 令和3年度 | 14,988人 | 11,925人 | 613人 | 5.1% (約5.14%) |

|---|

| 令和2年度 | 14,431人 | 11,494人 | 595人 | 5.2% (約5.18%) |

|---|

| 令和元年度 | 16,811人 | 13,683人 | 601人 | 4.4% (約4.39%) |

|---|

| 平成30年度 | 17,668人 | 14,387人 | 621人 | 4.3% (約4.32%) |

|---|

| 平成29年度 | 18,831人 | 15,440人 | 629人 | 4.1% (約4.07%) |

|---|

| 平成28年度 | 20,360人 | 16,725人 | 660人 | 3.9% (約3.95%) |

|---|

| 平成27年度 | 21,754人 | 17,920人 | 707人 | 3.9% (約3.94%) |

|---|

法務省等の情報から独自に算出このように、合格率は毎年若干の変動はあるものの、非常に低い水準で安定していることがわかります。 20人に1人程度しか合格できないという、極めて難易度の高い試験であることを示しています。

合格率に影響を与える可能性のある要因

- 受験者数の変動:近年、受験者数は減少傾向にありましたが、令和6年度は前年度を上回るなど、変動が見られます。受験者層の変化も合格率に影響を与える可能性があります。

- 試験制度の変更:上述の通り、令和6年度から記述式問題の配点が変更されました。このような試験制度の変更は、合格基準や対策方法に影響を与え、結果として合格率にも変動をもたらす可能性があります。

- 社会情勢:経済状況や法改正なども、長期的に見ると受験者数や試験の難易度に影響を与える可能性があります。

標準的な学習時間の違い

行政書士試験

行政書士試験合格に必要な学習時間は一般的に600~1000時間です。ただし、法律知識の有無、1日の学習可能時間、学習方法(独学か予備校か)、個人の学習効率で大きく変動します。特に民法・行政法は配分が多く、重点的な学習が必要です。

大切なのは時間の長さだけでなく「質」です。集中して理解を深め、問題演習(アウトプット)を繰り返すことが重要となります。個々の状況に合わせ、現実的な学習計画を立て、継続することが合格への鍵となります。

司法書士試験

一般的に司法書士試験の合格に必要な学習時間は3000時間以上と言われています。 これはあくまで目安であり、個人の状況や学習効率によって大きく変動しますが、行政書士試験(600~1000時間)と比較しても、格段に多くの時間が必要となる難関資格であることがわかります。

ただ、「600時間~1000時間」はあくまで目安であり、大切なのは自分自身の状況を客観的に把握し、無理のない、かつ効率的な学習計画を立て、それを継続することです。途方もない道のりに感じるかもしれませんが、明確な目標設定と着実な努力が合格へと繋がります。

試験科目の範囲と深さの違い

行政書士試験

主な科目は、憲法、行政法、民法、商法・会社法、基礎法学、そして一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)です。行政法が中心的な科目となり、民法や会社法も出題されますが、司法書士試験ほど広範かつ詳細な知識は求められない傾向にあります。

司法書士試験

主な科目は、憲法、民法、刑法、商法・会社法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法です。科目数が多く、特に行政書士試験にはない不動産登記法と商業登記法という実務に直結する詳細な手続き法が大きな比重を占めます。

また、民法や会社法についても、行政書士試験より出題範囲が広く、より深い理解と判例知識が求められ、択一式問題に加えて、実際に登記申請書を作成するような記述式問題が出題。

これが合否を分ける大きなポイントとなります。この記述式対策には相当な訓練が必要です。

試験の形式と合格基準

- 行政書士試験: 法令等科目と一般知識等科目のそれぞれに基準点が設けられており、かつ全体の合計点でも合格基準を満たす必要があります。

- 司法書士試験: 午前(択一式)、午後(択一式・記述式)の試験があり、それぞれの択一式試験に基準点が設けられています。この基準点をクリアしないと、記述式問題は採点されません。最終的に、総合点で合格ラインを超える必要があります。相対評価の要素も強いと言われています。

| 項目 | 行政書士 | 司法書士 |

| 合格率 | 約10%~15% | 約3%~5% |

| 学習時間目安 | 約600~1000時間 | 約3000時間以上 |

| 試験科目 | 行政法中心、基礎法学、一般知識等を含む | 不動産登記法・商業登記法が中心、民事訴訟法等も含む、科目数が多い、より深い法律知識 |

| 特徴 | 幅広い行政手続きに関する法律知識を問う | 登記実務に関する詳細な知識・能力、記述式問題の比重が高い |

| 総合的難易度 | 難関資格の一つ | 最難関資格の一つ |

このように、司法書士試験は行政書士試験と比較して、合格率の低さ、要求される学習時間の長さ、試験科目の広さと深さ、そして記述式問題の存在などから、資格取得の難易度は格段に高いと言えます。

ただし、行政書士試験も決して簡単な試験ではなく、計画的かつ集中的な学習が不可欠です。どちらの資格を目指すにしても、強い意志と努力が必要となります。

行政書士と司法書士はどっちが稼げる?業務内容と受任単価で比較

これは将来のキャリアプランやご自身の適性によって答えが大きく変わるため、一概に申し上げることは難しい問題ですが、業務内容と受任単価という観点から、それぞれの特徴を比較し考察してみました。

行政書士の場合

行政書士の業務は非常に幅広く、「官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成代理」が主な業務です。先にご紹介した業務内容をおさらいすると、、

- 許認可申請:飲食店の営業許可、建設業許可、風俗営業許可、産業廃棄物処理業許可、古物商許可、ドローン飛行許可など

- 法人関連業務:会社設立(定款作成など、登記申請は司法書士)、NPO法人設立、医療法人設立など

- 外国人関連業務:在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)、永住許可申請、帰化申請など

- 市民法務:遺言書作成支援、相続手続き(遺産分割協議書作成など、登記は司法書士)、内容証明作成、契約書作成など

近年では、補助金申請サポートや知的資産経営のコンサルティングなど、許認可業務から派生したコンサルティング業務に力を入れる行政書士も増えています。その上で受任単価をとしては

- 比較的安価なもの・・・

- 自動車登録(数千円~1万円程度)

- 簡単な契約書作成(数万円~)

- 中程度のもの・・・

- 飲食店の営業許可(10万円~20万円程度)

- 株式会社設立の定款作成等支援(10万円前後)。

- 比較的高価なもの・・・

- 建設業許可(新規で15万円~30万円程度、業種追加や更新で変動)

- 複雑な相続手続き(数十万円~)

- 外国人の在留資格申請(種類により10万円~30万円程度)

- 特定の許認可で専門性が高いものやコンサルティングが伴うもの(数十万円~数百万円になるケースも)。

一般的に、許認可業務は継続的な依頼(更新手続きなど)に繋がることがあり、また、特定の分野に特化して専門性を高めることで、より高い単価での受注や顧問契約に繋げることも可能です。ただし、参入しやすい業務分野では価格競争が起こりやすい側面もあります。

収入を上げるには、専門性を磨く、得意分野を持つ、営業努力をする、あるいは多くの案件を効率的にこなすなどの戦略が必要です。

司法書士の場合

司法書士の主な業務は、「登記・供託に関する手続き代理」と「裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成」です。

- 不動産登記:売買、相続、贈与、抵当権設定・抹消など、不動産の権利関係を公示するための登記手続きを代理します

- 商業・法人登記:会社設立、役員変更、本店移転、増資、組織再編(合併・会社分割など)、解散・清算など

- 裁判事務:訴状、準備書面、支払督促申立書などの裁判所提出書類の作成

- 法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所において訴訟額140万円以下の民事事件について訴訟代理業務(弁護士と同様に法廷に立つこと)も行えます。

- 成年後見業務:判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う成年後見人等に選任されることがあります

- 債務整理業務:任意整理、自己破産・個人再生の申立書類作成など

- その他、供託手続き代理、筆界特定手続き代理などがあります

司法書士の業務は専門性が非常に高く、1件あたりの単価が行政書士と比較して高額になる傾向があります。

- 不動産登記

- 所有権移転登記(売買・相続): 一般的に数万円~数十万円。

- 抵当権設定登記: 数万円~10万円程度。

- 商業・法人登記

- 会社設立登記: 10万円前後(定款認証や登録免許税等の実費は別途)

- 役員変更登記: 数万円程度

- 複雑な組織再編登記: 数十万円~数百万円

- 裁判事務・簡裁訴訟代理

- 成年後見

結論:どちらがおすすめか?

最終的には、ご自身がどのような仕事にやりがいを感じ、どのような働き方をしたいのか、そしてどれくらいの努力を資格取得に投じられるのかを総合的に考慮して判断することが最も重要です。

両方の資格についてさらに詳しく調べ、可能であれば現役の行政書士や司法書士に話を聞いてみるのも良いでしょう。

| 行政書士が向いている可能性のある方 | 司法書士が向いている可能性のある方 |

|---|

幅広い分野に興味があり、様々な業務にチャレンジしたい方。

許認可申請などを通じて、企業のスタートアップや個人の新たな挑戦をサポートすることにやりがいを感じる方。

フットワークの軽さやコミュニケーション能力を活かしたい方。

比較的早期に独立開業を目指したい方(ただし、軌道に乗せる努力は不可欠)。

ニッチな分野を開拓し、専門家としての地位を確立したい方。 | 法律の専門家として、緻密で正確な事務処理を得意とする方

不動産や会社法務といった専門分野に強い関心がある方

権利関係の保全や紛争予防といった社会の基盤を支える仕事に魅力を感じる方

難関資格に挑戦する意欲と、長期間の学習を継続できる忍耐力がある方

安定した需要のある専門分野で、堅実にキャリアを築きたい方 |

行政書士と司法書士の年収の違いについて

どちらの資格も独立開業が可能な国家資格ですが、その年収にはいくつかの違いや特徴が見られます。

一般的に、平均年収としては司法書士の方が行政書士よりも高い傾向にあると言われています。ただし、これはあくまで平均値であり、個人の営業努力、専門分野、経験、地域などによって大きく変動するため、一概には言えません。

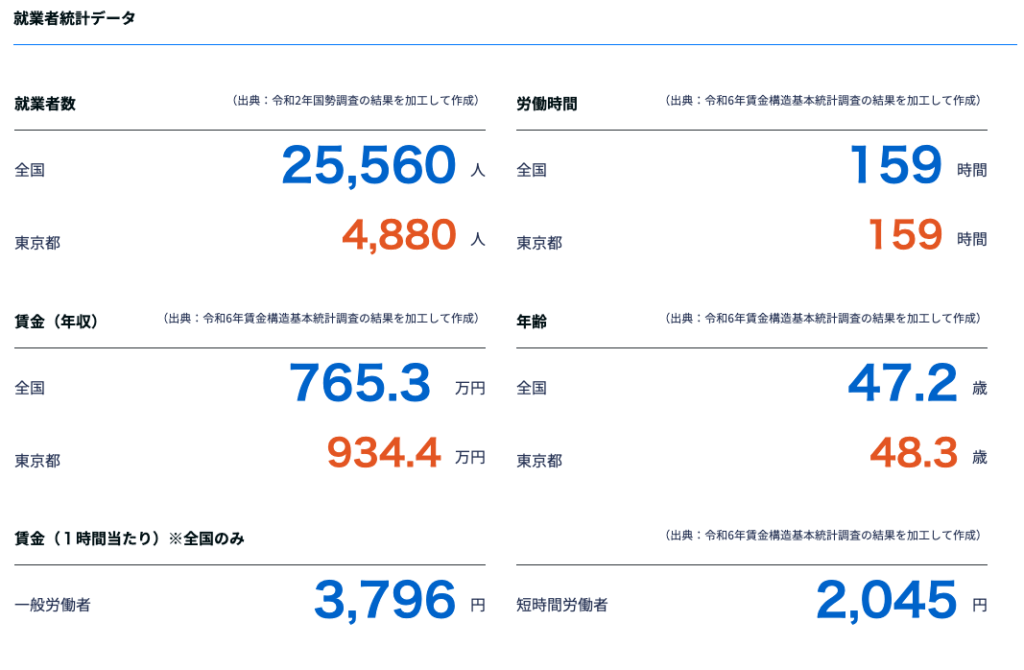

行政書士の年収

よく言われるのは400万円~600万円程度ですが、これはあくまで目安です。 厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によれば、全国の平均年収が591万円ですが、東京都であれば687万円程度と報告されています。

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/85

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/85

高収入を得るポイント

- 専門分野の確立: 建設業許可、産業廃棄物処理業許可、外国人関連業務(在留資格、帰化申請)、補助金申請サポートなど、特定の分野で高い専門性を持ち、実績を積むこと。

- コンサルティング業務への展開: 単なる書類作成代行に留まらず、顧客の課題解決に繋がるコンサルティングサービスを提供することで付加価値を高める。

- 顧客獲得のためのマーケティング: ホームページやSNSの活用、セミナー開催、異業種交流会への参加など、積極的なマーケティング活動が重要です。

- 法人化や従業員の雇用: 業務規模を拡大し、効率化を図ることで収入アップを目指すことも可能です。

司法書士の年収

一般的に600万円~800万円程度と言われることが多いですが、これも幅があります。年収1000万円を超える司法書士もいますし、中には2000万円、3000万円といった高収入を得る人もいます。

- 独占業務の強み:不動産登記や商業登記といった司法書士の独占業務は、社会経済活動において不可欠であり、安定した需要があります。 これにより、1件あたりの単価も比較的高めに設定される傾向があります。

- 専門性の高さ:登記業務は高度な専門知識と正確性が求められ、これが報酬にも反映されます。

あわせて読みたい

【2025年】司法書士の平均年収は1121万円|他士業との年収比較と年収UPのコツ

厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査によれば、司法書士の平均年収は1121.7万円となっています。都市部か地方部によってバラつきはあるものの、この金額は一つの目…

高収入を得るポイント

- 不動産登記: 大口の不動産取引や複雑な相続案件などを手がけることで高収入に繋がりやすいです。

- 商業登記: 企業の設立、M&A、組織再編など、専門性の高い商業登記案件は報酬も高額になる傾向があります。

- 成年後見業務: 高齢化社会において需要が増しており、継続的な収入源となり得ます。

- 簡裁訴訟代理等関係業務: 認定司法書士として、簡易裁判所での訴訟代理業務を行うことで、業務の幅と収入源を増やすことができます。

- 法人化や大規模事務所: 複数の司法書士を抱える法人化された事務所では、大規模案件の受注や効率的な業務運営により高収入を実現しているケースがあります。

平均年収で比較すると司法書士の方が高い傾向にありますが、行政書士も専門性を高め、営業努力次第で高収入を得ることは十分に可能です。どちらの資格を目指すにしても、単に資格を取得するだけでなく、その後のキャリアプランや自身の強みをどう活かしていくかが重要になります。

もし具体的な年収データにご興味があれば、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や、各資格予備校、転職エージェントなどが公表している調査レポートなどを参照されると、より詳細な情報を得られるかもしれません。

行政書士と司法書士のダブルライセンスを取得する3つのメリット

行政書士と司法書士のダブルライセンスを取得することは、単に2つの資格を持つ以上の大きなメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

業務範囲の劇的な拡大とワンストップサービスの実現

行政書士と司法書士の資格を併せ持つ最大のメリットは、取り扱える業務の範囲が格段に広がり、顧客に対して「ワンストップサービス」を提供できるようになる点です。これにより、顧客の利便性が大幅に向上し、結果として自身の業務の効率化と信頼獲得にも繋がります。

会社設立のサポート

行政書士は、会社設立における「定款の作成」や、事業目的によっては必要となる「建設業許可」や「飲食店営業許可」などの許認可申請のサポートを行うことができます。しかし、会社設立の最終段階である「設立登記」は司法書士の独占業務です。

ダブルライセンスがあれば、顧客は定款作成から許認可申請の相談、そして設立登記までを一つの窓口で完結させることができます。通常であれば、行政書士に定款作成を依頼し、その後司法書士に設立登記を依頼するという手間が発生しますが、これを一手に引き受けられるため、顧客の時間的・精神的負担を軽減できます。

特に起業時は煩雑な手続きが多いため、この一貫したサポートは非常に価値が高いと言えるでしょう。

相続手続き

行政書士は「遺産分割協議書の作成」や「相続人調査(戸籍収集)」などを行うことができます。一方、不動産の名義変更(相続登記)や、相続財産に預貯金がある場合の金融機関とのやり取り(場合によっては遺産承継業務として司法書士が関与)は司法書士の業務範囲です。

ダブルライセンスがあれば、相続人調査から遺産分割協議書の作成、そして不動産の相続登記、さらにはその後の不動産売却に関する登記手続きまで、一連の相続関連業務をスムーズに進めることが可能です。顧客は複数の専門家を探し、それぞれに同じような説明を繰り返す必要がなくなり、安心して手続きを任せることができます。

外国人の起業支援にも強み

行政書士として「在留資格(経営・管理ビザなど)の取得」をサポートし、同時に司法書士として「日本での会社設立登記」を行うことができます。外国人にとっては、日本の法制度や手続きは複雑で分かりにくいことが多いため、多岐にわたる手続きを一人の専門家が一貫してサポートしてくれることは、大きな安心感に繋がります。

このように、本来であれば別々の専門家に依頼しなければならない手続きを一人でカバーできるため、顧客にとっては手間が省け、相談窓口が一本化されるという大きなメリットがあります。

専門家側にとっても、顧客との関係性が深まり、継続的な依頼や紹介に繋がりやすくなるという好循環が期待できます。まさに「かゆいところに手が届く」サービスを提供できるようになるのです。

相乗効果による専門性の深化と高付加価値サービスの提供

行政書士と司法書士の知識・スキルが組み合わさることで、それぞれの専門性がより深まり、単独の資格では提供が難しかった高付加価値なサービスを提供できるようになります。これは、単に業務範囲が広がるだけでなく、それぞれの知識が有機的に結びつくことによる「相乗効果」と言えます。

事業承継

事業承継には、後継者への株式の移転(贈与、売買)、それに伴う許認可の承継手続き、場合によっては会社の組織再編(合併、会社分割)など、多岐にわたる法的手続きが複雑に絡み合います。

行政書士としては、許認可の承継手続きや、事業承継計画の策定支援、関連する契約書の作成といった面で関与できます。一方、司法書士としては、株式譲渡に伴う株主名簿の書き換えや商業登記(役員変更、定款変更、組織再編登記など)、不動産の名義変更(相続や贈与が絡む場合)といった登記手続きを担当します。

ダブルライセンス保有者は、これらの手続き全体を俯瞰し、法務面・許認可面の両方から最適なスキームを提案し、実行まで一貫してサポートできます。単に手続きを代行するだけでなく、事業承継を円滑に進めるための戦略的なアドバイスやコンサルティングが可能となり、これは非常に付加価値の高いサービスと言えます。

不動産関連ビジネスのトータルサポート

例えば、不動産開発業者が開発許可(行政書士業務)を取得し、その後、開発した土地の分筆登記や建物の表題登記(土地家屋調査士業務が主だが、権利に関する登記は司法書士)、そして最終的な売買に伴う所有権移転登記(司法書士業務)まで、一連の流れを深く理解し、関連する許認可と登記手続きをスムーズに連携させることができます。

さらに、不動産特定共同事業の許可申請(行政書士業務)と、それに伴う信託登記(司法書士業務)といった専門性の高い分野でも、両方の知識を活かしたコンサルティングが可能です。

M&A(企業の合併・買収)

行政書士としての許認可のデューデリジェンスや承継手続き、契約書作成のサポートと、司法書士としての組織再編登記、株式譲渡登記などを組み合わせることで、中小企業のM&Aを法務面から強力にバックアップできます。

それぞれの法律の知識が単独で存在するのではなく、相互に影響し合う場面を的確に捉え、潜在的なリスクを予見し、最適な解決策を提示できる能力は、ダブルライセンサーならではの強みです。

このように、二つの資格の知識が融合することで、より複雑で高度な案件に対応できるようになり、単なる手続き代行屋ではなく、真の法務コンサルタントとしての役割を果たすことができます。

これは、受任単価の向上にも繋がり、専門家としての市場価値を高める上で非常に大きなメリットとなります。

他の専門家との差別化と競争力の強化

今日の士業業界は競争が激化しており、単に資格を持っているだけでは顧客から選ばれにくくなっています。そのような状況において、行政書士と司法書士のダブルライセンスは、他の専門家との明確な「差別化」を図り、自身の「競争力」を大幅に強化するための強力な武器となります。

顧客からの視認性の向上が期待

例えば、企業の経営者が「会社を設立して、すぐに建設業の許可も取りたい」と考えた場合、行政書士と司法書士の両方の看板を掲げている事務所は、非常に魅力的に映るでしょう。

複数の専門家を探す手間や、それぞれの専門家との連携の不安を感じることなく、一つの窓口で相談から手続き完了まで任せられるという安心感は、顧客獲得において大きなアドバンテージです。

特にインターネットでの情報収集が一般的な現代において、「会社設立と許認可の専門家」「相続と不動産登記の専門家」といった形で、自身の強みを明確に打ち出すことができれば、検索エンジンの上位表示や、ターゲット顧客への効果的なアプローチが可能になります。

対応できる相談の幅が広がる

潜在的な顧客層も広がります。例えば、行政書士として許認可の相談に来た顧客が、実は会社の役員変更登記を失念していたり、代表者個人の相続問題を抱えていたりするケースは少なくありません。ダブルライセンスがあれば、そのような派生的なニーズにもその場で対応でき、他の専門家を紹介する手間なく、自ら業務を受任できます。

これは、機会損失を防ぎ、顧客満足度を高めることにも繋がります。逆に、司法書士として不動産登記の相談に来た顧客が、その不動産を活用して民泊経営を始めたいと考えている場合、行政書士として旅館業の許可申請をサポートできるなど、相乗効果が期待できます。

金融機関や他の士業からの紹介を受けやすくなる

金融機関は、融資先の企業設立や不動産担保設定などで司法書士と連携することが多いですが、その企業が許認可を必要とする場合、許認可にも対応できるダブルライセンサーは紹介しやすい存在となります。

同様に、税理士や弁護士なども、自身の専門外の手続きについて、ワンストップで対応できる専門家を求めている場合があります。行政書士業務と司法書士業務の双方に精通していることで、より広範なネットワークを構築し、安定的な案件紹介に繋げることが期待できます。

資格の希少性も競争力に繋がります。行政書士と司法書士の両資格を持つ専門家は、単独資格の保有者と比較してまだ少数です。この希少性が「あの先生なら両方できるから安心だ」というブランドイメージを形成し、価格競争に巻き込まれにくい状況を作り出すことにも貢献します。

このように、ダブルライセンスは、自身の専門性を際立たせ、多様なニーズに応えることで、厳しい競争環境を勝ち抜くための強力な差別化戦略となるのです。

行政書士と司法書士ならどちらを目指す?最初の一歩は「学ぶ」ことから

これまで見てきたように、行政書士と司法書士は、業務範囲、求められる専門性、そして資格取得の道のりにおいてそれぞれ特色があります。行政書士は許認可申請や市民生活に関わる書類作成の専門家として、幅広い分野で活躍のチャンスが広がっています。一方、司法書士は不動産や会社の登記、裁判所関連業務といった、より専門性の高い分野で国民の権利を守る重要な役割を担います。

どちらの資格が「稼げるか」や「おすすめか」は、一概には言えません。

年収や受任単価は、独立か勤務か、専門分野、経験、そして何よりも本人の努力や営業力によって大きく左右されます。難易度に関しても、司法書士の方が一般的に高いとされますが、行政書士も決して容易ではなく、計画的な学習が不可欠です。ダブルライセンスを取得すれば、業務範囲は劇的に広がり、より高付加価値なサービス提供も可能になるでしょう。

大切なのは、あなたがどのような仕事にやりがいを感じ、どのような専門家として社会に貢献したいかです。

本記事で紹介した業務内容やキャリアパスの違いを参考に、ご自身の興味や適性を見つめ直してみてください。そして、もし少しでも心が動かされる資格が見つかったなら、その魅力的な未来を実現するための最初のステップは、具体的な「資格の勉強を始める」ことです。情報を集めるだけでなく、行動に移すことで、新たな道が拓けるはずです。

LEGALSTAGE

行政書士の通信講座おすすめ5選【比較】|通信講座を使うメリットとコース詳細を解説 | LEGALSTAGE

行政書士は、本人や会社などに変わって書類作成や代理人になる仕事をします。弁護士や司法書士などの他の士業に比べると、比較的に挑戦しやすく、法律家としてのスタートと…

LEGALSTAGE

司法書士試験に強い予備校・通信講座おすすめ6選|合格率・費用・講座選びのポイントまで | LEGALSTAGE

司法書士試験に強いおすすめ予備校・通信講座6選を徹底比較。合格率や費用、講座選びのポイントも解説し、最適な学習方法が見つかります。